Il punto di partenza e la ragione di questo “ascolto comparato” tra Meyerbeer e Wagner non è né la volontà di ritrovare una presenza celata di Meyerbeer in Wagner, men che meno di scoprire che alla fine Wagner ha saputo fare “meglio” qualcosa per cui Meyerbeer avrebbe semplicemente “aguzzato” gli strumenti, ed ancora meno di lasciare ad una vaga ed inesistente “giustizia storica” trarre delle conclusioni su Meyerbeer a partire dalla simultaneità cronologica delle prime assolute di Tristan e L’Africaine. Il fine è semplicemente di situare in modo opportuno l’arte di Meyerbeer.

La mancinella narcotica ed il Liebestod di Sélika

Ovviamente non può essere più grande l’abisso che separa sia musicalmente che drammaturgicamente la Grande Scène du Mancenillier dal Liebestod wagneriano. Mentre Tristan apre con la massima radicalità la modernità musicale europea, neanche il più grande tifo di Meyerbeer può negare che nel complesso Sélika muore accompagnata da una musica tutt’altro che rivoluzionaria… Ma invece di affermare banalmente questo “fatto”, bisognerebbe questionare i presupposti estetici di entrambi compositori per comprendere il perché delle loro scelte di soggetto e di metodo musicale.

Ovviamente non può essere più grande l’abisso che separa sia musicalmente che drammaturgicamente la Grande Scène du Mancenillier dal Liebestod wagneriano. Mentre Tristan apre con la massima radicalità la modernità musicale europea, neanche il più grande tifo di Meyerbeer può negare che nel complesso Sélika muore accompagnata da una musica tutt’altro che rivoluzionaria… Ma invece di affermare banalmente questo “fatto”, bisognerebbe questionare i presupposti estetici di entrambi compositori per comprendere il perché delle loro scelte di soggetto e di metodo musicale.

E’ stato sempre Baudelaire, quello che nel 1860 pubblica il suo elogio dei “paradisi artificiosi” aperti dal hashish e dal opium, che nel 1862, dopo lo scandalo del Tannhäuser a Parigi, scrive la sua difesa di Wagner e inizia il trend culturale, divenuto ormai un’abitudine d’ascolto quasi obbligatorio, di percepire la musica wagneriana come una sorsa di ubriacatura. E’ nel “Richard Wagner et Tannhäuser à Paris” che Baudelaire compara esplicitamente l’effetto prodotto da questa musica con quello provato sotto l’influenza di narcotici. Eppure, la modernità tutta sobria di Baudelaire si distingue dalla modernità reazionaria di Wagner proprio per il fatto che in Wagner Baudelaire vede un paradiso artificioso, artefatto, non-organico, mentre il gesto più specifico di Wagner è di volere fingere ad ogni livello una naturalezza, un’organicità assoluta celando tutte le “traccie” di lavoro “sporco”, tecnico, di “cultura”, che riceve la sua espressione musicalmente più immediata nella sua volontà di creare un flusso interminabile, senza fessure né cicatrici, al pari della “vita” in quanto non-alienata ed incorrotta dalle forze disintegranti della civilizzazione moderna.

Non sarebbe esagerato se dichiariamo che Meyerbeer che da parte sua decide di mettere in scena l’ubriacatura narcotica è sobrio al pari di un Baudelaire[1], nel senso che in tutto il Vasco de Gama lui non risparmia mezzi espressivi per contrastare sogni ed allucinazioni artificiosi ad una realtà inclemente. Già nella scena del carcere Vasco – questo “eroe” infantile che deve alle donne che lo amanoe proprio tutto: e la grande scoperta del “nuovo mondo” e la vita salvata ben cinque volte (!!!), eroe vuoto, puramente reattivo come già Robert, Raoul e Jean – rimproccia a Sélika di averlo svegliato dai suoi sogni di gloria. Nel quarto atto la sua celebre aria “O paradis” (divenuta “O doux climat” nella versione originale) non è altro che una parentesi sognante, palesamente irreale, gettata fra il coro violente dei sacrificatori che precede e segue l’aria. E’ grazie ad un filtro d’amore che per un attimo (e non per un tempo indeterminato e su un livello assoluto che si mangia la “realtà” come nel Tristan) Vasco s’innamora di Sélika ed è infine un veleno allucinogeno con cui Meyerbeer fa morire la sua protagonista, invece che la sua morte sia, come nel Liebestod, una logica conseguenza, emersa dalla musica stessa, di tutta quella metafisica d’amore e di morte che Tristano ed Isotta avevano decantato nel secondo atto.

Non sarebbe esagerato se dichiariamo che Meyerbeer che da parte sua decide di mettere in scena l’ubriacatura narcotica è sobrio al pari di un Baudelaire[1], nel senso che in tutto il Vasco de Gama lui non risparmia mezzi espressivi per contrastare sogni ed allucinazioni artificiosi ad una realtà inclemente. Già nella scena del carcere Vasco – questo “eroe” infantile che deve alle donne che lo amanoe proprio tutto: e la grande scoperta del “nuovo mondo” e la vita salvata ben cinque volte (!!!), eroe vuoto, puramente reattivo come già Robert, Raoul e Jean – rimproccia a Sélika di averlo svegliato dai suoi sogni di gloria. Nel quarto atto la sua celebre aria “O paradis” (divenuta “O doux climat” nella versione originale) non è altro che una parentesi sognante, palesamente irreale, gettata fra il coro violente dei sacrificatori che precede e segue l’aria. E’ grazie ad un filtro d’amore che per un attimo (e non per un tempo indeterminato e su un livello assoluto che si mangia la “realtà” come nel Tristan) Vasco s’innamora di Sélika ed è infine un veleno allucinogeno con cui Meyerbeer fa morire la sua protagonista, invece che la sua morte sia, come nel Liebestod, una logica conseguenza, emersa dalla musica stessa, di tutta quella metafisica d’amore e di morte che Tristano ed Isotta avevano decantato nel secondo atto.

Ed è allora proprio il caso del finale quinto dell’ultimo grand-opéra di Meyerbeer, che appena riesce a mantenere il suo fragile equilibrio fra storia, cioè il fondamento specifico del genere, e mito, a dimostrare la fatalità dei tagli ed “aggiustamenti” operati da Fétis[2], rilegando alla posterità un capolavoro non semplicemente ridotto per quantità di musica, ma addirittura snaturato nella sua specificità estetica. Lo spartito di Meyerbeer contiene un materiale di circa 25 minuti (come lo si ascolta nel disco ufficiale uscito dalle recite di Chemnitz sotto l’ottima direzione di Frank Beermann) che, è vero, era aperto a rimaneggiamenti, ma sicuramente non nel senso in cui lo fece Fétis dopo la morte del maestro. Ed è questa intervenzione ad essere valsa alla scena finale il verdetto complessivamente negativo di tanti critici.[3]

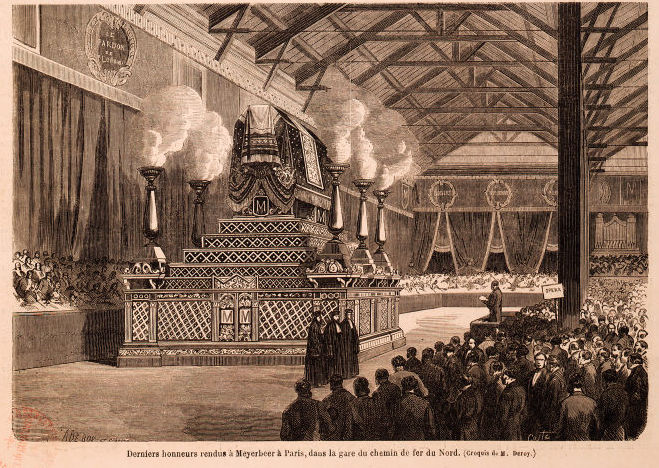

La scena si apre con quel preludio orchestrale (Andantino cantabile) suonato in unisono che cosi tanto affascinò e disorientò per la sua novità il pubblico d’allora e che fu anche la musica che accompagnò il festivo scoprimento del busto di Meyerbeer sul palcoscenico dell’Opéra alla fine della prima postuma. Segue un recitativo fuso a forme ariose (“D’ici je vois la mer” – “O temple magnifique” – “Je viens à vous” – “Le calme, le sommeil”) che porta alla cavatina “La haine m’abandonne” in forma di A-B-A di cui fino alla versione di 2013 abbiamo udito solo la sezione A senza la sezione B (“Je t’ai donné mon coeur”) che finiva nella ripresa di A. Segue il recitativo molto elaborato che accompagna l’inalazione del profumo della mancinella (“O riante couleur” – “Ton doux parfum” – “Dans les cieux” – “Ah! l’on dit vrai”) che nello spartito conduce ad un energico allegretto (“O doux extase”), tagliato senza ogni sostituzione, in cui i primi effetti dell’ubriacamento di Sélika si traducono in un canto molto acrobatico al termine della sezione. Segue l’andante della visione di Vasco (“Quels célestes accords!”) da cui si passa all’allegretto (“Un cygne au doux ramage”) accompagnato dal coro a bocca chiusa, quel “walzer” con cui nella versione di Fétis si chiude il soliloquio di Sélika ed arriva Nélusko per morire con lei. Invece lo spartito di Meyerbeer prevede la continuazione con un recitativo (“Vasco! te voilà donc?”) che introduce un’altra aria soprascritto “larghetto sostenuto” (“O moment enchanteur”) alla quale doveva seguire la ripresa di “Un cygne au doux ramage” ed un raffinatissimo passaggio da un balbettamento sempre più piano di Sélika verso un elaborato Coro aereo cantato dalle quinte (“C’est ici le séjour”) con interventi della protagonista. Qui Meyerbeer non ha più fatto in tempo per scrivere il progettato Ballet du rêve. Invece, al Coro aereo segue la breve scena del “risveglio”, del ritorno alla realtà di Sélika (“Ah! Je veille encor”) prima che arrivassero Nélusko ed il popolo per annunciare la partenza di Vasco. Nélusko si avvicina della sua regina amata che nelle sue braccia espira le ultime parole di beatitudine (“C’est le bonheur”) e dalle quinte si riprende il Coro aereo il cui effetto inebriante è bruscamente distrutto dal cortissimo intervento del popolo (“Ah! Nélusko, n’approchez pas!”) avvisando il servo che perirà pure lui sotto l’influenza della mancinella. Cosi si produce per un breve momento musicale quel effetto di alienamento tanto prezioso per l’approccio di Meyerbeer il quale dimostra che, invece di volere “naturalizzare” la morte d’ebrezza come Wagner, la mortale allucinazione amorosa non è altro che l’effetto volutamente indotto dalla presa di un narcotico.

Eppure, i cambi apportati da Fétis barbaricamente falsificano e banalizzano il complesso effetto finale. Nella sua versione rimane una sola esecuzione di “Un cygne au doux ramage” che porta direttamente all’arrivo di Nélusko con cui Sélika canta un duettino trasportato da Fétis dal terzo atto, concluso dall’esecuzione tanto breve quanto inconseguente del Coro aereo senza il violente intervento avvisante del popolo. Cosi non solo si banalizza un finale che, secondo l’intenzione di Meyerbeer, non sarebbe mai dovuto trasformarsi in una scena sentimentale che vede un servo fedele – di una fedeltà incondizionata come possono mostrarla solo “loro”, gli “orientali” – morire accanto alla sua padrona, ma si perde proprio quell’abisso fra realtà ed ebrezza artificiosa che Meyerbeer aveva descritto con i contrasti più evidenti. E si finisce per cadere nel mito, contro ogni intenzione possibile del compositore, cioè nell’affermazione incondizionata di qualcosa che Meyerbeer pensava, come sempre, di mantenere ad una sana dosi di distanza, com’è artificiosa ed improbabile l’arcadica serenità del secondo atto de Les Huguenots ed altretanto brevissima la pace buccolica all’inizio de Le Prophète.

Eppure, i cambi apportati da Fétis barbaricamente falsificano e banalizzano il complesso effetto finale. Nella sua versione rimane una sola esecuzione di “Un cygne au doux ramage” che porta direttamente all’arrivo di Nélusko con cui Sélika canta un duettino trasportato da Fétis dal terzo atto, concluso dall’esecuzione tanto breve quanto inconseguente del Coro aereo senza il violente intervento avvisante del popolo. Cosi non solo si banalizza un finale che, secondo l’intenzione di Meyerbeer, non sarebbe mai dovuto trasformarsi in una scena sentimentale che vede un servo fedele – di una fedeltà incondizionata come possono mostrarla solo “loro”, gli “orientali” – morire accanto alla sua padrona, ma si perde proprio quell’abisso fra realtà ed ebrezza artificiosa che Meyerbeer aveva descritto con i contrasti più evidenti. E si finisce per cadere nel mito, contro ogni intenzione possibile del compositore, cioè nell’affermazione incondizionata di qualcosa che Meyerbeer pensava, come sempre, di mantenere ad una sana dosi di distanza, com’è artificiosa ed improbabile l’arcadica serenità del secondo atto de Les Huguenots ed altretanto brevissima la pace buccolica all’inizio de Le Prophète.

Meyerbeer vs. Wagner

Nel 1865 sono passati solo quattro anni dopo il fiasco di Tannhäuser la cui causa era stata non solo la cabala dei membri del Jockey Club, ma anche una sincera insoddisfazione di una parte del pubblico e della critica, abituata a Meyerbeer ed alla sua precisa caratterizzazione di situazioni e personaggi, difronte all’astrattezza dei personaggi wagneriani e della trama quasi-allegorica. I tagli ed aggiustamenti di Fétis nel quinto finale dell’Africaine rappresentano invece un sintomo profondo, per quanto manifestano che soli quattro anni dopo, lo stesso pubblico era già pronto ad accettare e celebrare un finale completamente mitologizzato. In breve, la simulazione, di qualunque carattere, che in Meyerbeer veniva sempre smascherata fino in fondo (i giochi di potere e manipolazione religiosa ne Les Hugenots e Le Prophète come anche tutto il laboratorio di sogni, pozioni e allucinogeni nel Vasco/Africaine), viene naturalizzata, wagnerizzata. Ovviamente, non nel senso che Fétis fosse sotto l’influenza musicale di Wagner, ma nel senso di un palpabile spostamento di interesse ed accenti estetici negli anni 1860 dallo storicismo critico che aveva fatto la fortuna del grand-opéra all’astrazione da una prospettiva storicamente concreta e critica e quindi ad un desiderio che accoglie a braccia aperte l’opera mitologica (mentre l’aspetto individualista, caratteristico del grand-opéra, si rifugia, ormai isolato da sfondi troppo ampiamente storici o del tutto assenti, nella modernità del drame lyrique e del verismo), facendo non solo parte integrante del buon tono parigino un pellegrinaggio a Bayreuth sin dall’apertura del Festival nel 1876 (si vedano Odette ed i suoi amici nella Ricerca di Proust), ma procurando anche sempre più grande spazio alle opere wagneriane nel repertorio dell’Opéra.

E quando Meyerbeer viene wagnerizzato, quando li viene imposto un carattere incondizionatamente affermativo come nel caso dell’omissione di qualsiasi distanza nel finale dell’Africaine da parte di Fétis, ovviamente questa scena costruita da sezioni ben distinte per colore e carattere (compreso quel Coro aereo che con Fétis acquista un sapore di sentimentalità cheap) non potrà reggere il confronto con un tsunami di affermazione ed abbandono musicali come il Liebestod o la musica di Wagner in genere che dell’inondazione e dell’abolizione di “numeri” fa il suo programma (o per lo meno viene recepito come tale). Meyerbeer si trasforma in nient’altro che un pessimo Wagner.

Ma persino in un pessimo Verdi, perché si finisce anche per cercare ad enfatizzare in Meyerbeer quei momenti di dilatazione, di “obblio”, di abbandono melodico italiano che nel suo grand-opéra non è che un componente particolare di un tutto molto più complesso e sintetico e che, come nel caso dell’aria di Vasco e della confessione d’amore di Raoul e Valentine, è sempre quasi solo un fragilissimo attimo d’illusione invece di diventare un momento musicale “assoluto”. Si finisce per ridurre Meyerbeer ad una serie discontinua di momenti di “culmine”, di “effetto”, mentre si dimentica che il “contorno”, cioè le costruzioni cosi tanto differenziate e calcolate fino nei più piccoli dettagli che “riempiano” quei buoni 50 minuti di ogni atto, rappresenta un processo dinamico che è li non per servire un momento isolato di “effetto”, ma per trovare nei cosiddetti “colpi di scena” la sua logica soluzione drammaturgica e musicale.

Ma persino in un pessimo Verdi, perché si finisce anche per cercare ad enfatizzare in Meyerbeer quei momenti di dilatazione, di “obblio”, di abbandono melodico italiano che nel suo grand-opéra non è che un componente particolare di un tutto molto più complesso e sintetico e che, come nel caso dell’aria di Vasco e della confessione d’amore di Raoul e Valentine, è sempre quasi solo un fragilissimo attimo d’illusione invece di diventare un momento musicale “assoluto”. Si finisce per ridurre Meyerbeer ad una serie discontinua di momenti di “culmine”, di “effetto”, mentre si dimentica che il “contorno”, cioè le costruzioni cosi tanto differenziate e calcolate fino nei più piccoli dettagli che “riempiano” quei buoni 50 minuti di ogni atto, rappresenta un processo dinamico che è li non per servire un momento isolato di “effetto”, ma per trovare nei cosiddetti “colpi di scena” la sua logica soluzione drammaturgica e musicale.

Vanno cercate in questa falsificazione fondamentale anche le ragioni per cui soprattutto in Germania a Meyerbeer non era rimasta nessuna chance per sopravvivere, quando negli anni 1920 si scatenò una feroce polemica non solo contro di lui, ma anche contro Wagner.[4] L’attacco contro quest’ultimo aveva a fine di scuotersi di dosso il peso della gigantomachia mitologica per dare spazio alla cosiddetta estetica della “nuova sobrietà”, mentre per gli altri paesi allestire Wagner era già divenuto un semplice affare di “repertorio” che esso aveva incorporato come tutte le altre “opere”, risultando anche in uno stile molto più “operistico” della resa vocale di Wagner a Milano, a Londra o a New York rispetto alle operazioni cervellotiche-nazionaliste dello Sprechgesang a Bayreuth ed in Germania in generale. Poi arrivano i nazisti i quali consolidano la posizione di Wagner promuovendo il suo ruolo nella rappresentazione ufficiale della cultura tedesca a casa e all’estero ed è questo funesto legame di Wagner che, invece di condannarlo all’obblio dopo il 1945, li aiuta a sopravvivere quale un punto doloroso da conservare, ripensare, analizzare (delegando al secondo piano l’obbligazione di cantarlo).

Meyerbeer invece veniva considerato già negli 1920 come un costoso circo storicista in confronto col circo mitologico di Wagner e come nient’altro che un veicolo per la riproduzione dello star system (anche se ascoltando oggi come cantava lo star system in quelli anni, si ha voglia di spellarsi le mani dall’applaudire senza neanche muovere il cervello, per tacere del fatto che lo star system si imponeva appunto cantando le parti mostruose di Meyerbeer, mentre per i divi d’oggi diviene un’impresa ardua persino l’esibizione in una Bohème). Ritenuto obsoleto e reazionario al pari di Wagner, cionondimeno lui non ha avuto la stessa fortuna di rinascere o di continuare ad essere sistematicamente rappresentato né negli 1920 né dopo non solo perché dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi dopo la dissoluzione di quell’alta società il cui crepuscolo è cosi ben, cosi melodrammaticamente dipinto da un Fellini nell’E la nave va, era arrivato all’opera un nuovo pubblico assolutamente alieno all’estetica meyerbeeriana, ma anche e soprattutto perché già l’approccio alle opere di Meyerbeer, basate tutte sui tagli ed aggiustamenti simili a quelli di Fétis e quindi allo spostamento e snaturamento dell’economia e delle codici propri al grand-opéra, non li lasciava nessuna chance per essere un teatro musicale credibile ed efficace aldilà di quelli effettacci a cui lo si aveva ridotto. Era andato perso quel aspetto profondamente analitico, sobrio e veritiero ed in questo assolutamente moderno. E nel fratempo, come già Wagner era un miglior Wagner di Meyerbeer, anche quel che era rimasto del lato spettacolare di Meyerbeer ossia gli effetti grandiosi dei tableaux storici ed esotici, lo poteva fare “meglio” il nuovo medium cinematografico con i le sue produzioni kolossal. Di Wagner, malgrado i tagli che vi si facevano, le qualità musicali e teatrali non si erano persi, mentre Meyerbeer sopravviveva come una rovina maltrattata, mal-ristaurata, bloccando a priori la via d’accesso per incontrarlo di nuovo, per comprendere il suo linguaggio. E questo non per mero esercizio archeologico ed interesse museale, ma proprio per capire quanto è moderno, proprio moderno invece di essere “attuale” non nel senso se Meyerbeer può essere il nostro contemporaneo, ma nel senso che siamo noi ad essere ancora i contemporanei ed eredi della sua modernità del cui volontario obblio è forse “Wagner” ad essere il nome.

Meyerbeer invece veniva considerato già negli 1920 come un costoso circo storicista in confronto col circo mitologico di Wagner e come nient’altro che un veicolo per la riproduzione dello star system (anche se ascoltando oggi come cantava lo star system in quelli anni, si ha voglia di spellarsi le mani dall’applaudire senza neanche muovere il cervello, per tacere del fatto che lo star system si imponeva appunto cantando le parti mostruose di Meyerbeer, mentre per i divi d’oggi diviene un’impresa ardua persino l’esibizione in una Bohème). Ritenuto obsoleto e reazionario al pari di Wagner, cionondimeno lui non ha avuto la stessa fortuna di rinascere o di continuare ad essere sistematicamente rappresentato né negli 1920 né dopo non solo perché dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi dopo la dissoluzione di quell’alta società il cui crepuscolo è cosi ben, cosi melodrammaticamente dipinto da un Fellini nell’E la nave va, era arrivato all’opera un nuovo pubblico assolutamente alieno all’estetica meyerbeeriana, ma anche e soprattutto perché già l’approccio alle opere di Meyerbeer, basate tutte sui tagli ed aggiustamenti simili a quelli di Fétis e quindi allo spostamento e snaturamento dell’economia e delle codici propri al grand-opéra, non li lasciava nessuna chance per essere un teatro musicale credibile ed efficace aldilà di quelli effettacci a cui lo si aveva ridotto. Era andato perso quel aspetto profondamente analitico, sobrio e veritiero ed in questo assolutamente moderno. E nel fratempo, come già Wagner era un miglior Wagner di Meyerbeer, anche quel che era rimasto del lato spettacolare di Meyerbeer ossia gli effetti grandiosi dei tableaux storici ed esotici, lo poteva fare “meglio” il nuovo medium cinematografico con i le sue produzioni kolossal. Di Wagner, malgrado i tagli che vi si facevano, le qualità musicali e teatrali non si erano persi, mentre Meyerbeer sopravviveva come una rovina maltrattata, mal-ristaurata, bloccando a priori la via d’accesso per incontrarlo di nuovo, per comprendere il suo linguaggio. E questo non per mero esercizio archeologico ed interesse museale, ma proprio per capire quanto è moderno, proprio moderno invece di essere “attuale” non nel senso se Meyerbeer può essere il nostro contemporaneo, ma nel senso che siamo noi ad essere ancora i contemporanei ed eredi della sua modernità del cui volontario obblio è forse “Wagner” ad essere il nome.

[1] Circa il trattamento meyerbeeriano del soggetto dei narcotici e del suo posto fra i vari progetti di modernità seguo le meravigliosi analisi di un’altra specialista di Meyerbeer, Gabriela Cruz, “Meyerbeer’s Music of the Future”, The Opera Quarterly, Volume 25, Number 3-4, Summer-Autumn 2009.

[2] Su tutti gli interventi di Fétis prego i lettori di rivolgersi ancora una volta al blog proslambanomenos e la terza parte dell’analisi vi pubblicata sull’Africaine: http://proslambanomenos.blogspot.it/2013/11/venezia-ospita-una-indo-africana-3.html

[3] Seguo quanto sostenuto dall’autore dell’edizione critica di Vasco de Gama, Jürgen Schläder.

[4] Seguo l’analisi di Michael Walter, autore del libro Hitler in der Oper. Deutsches Musikleben 1919 – 1945.

Splendido articolo Giuditta