“[…] Su tutti, si erge un Siegmund che non lascia intentata una frase, una parola, una sillaba, e tutto svolge, chiosa, fraseggia con un’intensità ed una partecipazione inaudita.

“[…] Su tutti, si erge un Siegmund che non lascia intentata una frase, una parola, una sillaba, e tutto svolge, chiosa, fraseggia con un’intensità ed una partecipazione inaudita.

Alla gloria dell’esecuzione, basti un esempio: quando Siegmund dice alla dormiente Sieglinde

<< und Friede dirch efreu >>, e la pace ti allieti, con un tono affettuoso da teatro di prosa, anzi da camera; e se occorre un altro esempio, questo sarà tutto il canto della primavera, mormorato da Vickers e da Karajan come all’unisono. […]”

Piero Mioli “Wagner – Tutti i libretti d’Opera”

Furono proprio queste frasi scritte dal buon Mioli che mi spinsero all’acquisto, molti anni fa, dell’incisione che Herbert von Karajan effettuò della “Walkuere”: ricordo ancora la profonda delusione che mi colse proprio al termine del primo atto, dopo l’ascolto dell’attesissimo duetto d’amore tra Siegmund e Sieglinde: la voce di Vickers non mi parve affatto quel miracolo di sfumature, profondità, quell’inno leggiadro all’amore che si scioglie davanti al tepore della primavera; mi sembrò così morchiosa, sgraziata, così disuguale, addirittura volgare, più che poetica, di fronte all’argenteo cesello sfoggiato dalla Janowitz.

Il tempo è galantuomo: riascoltando, assimilando, approfondendo, quel timbro ingrato venne effettivamente soppiantato dall’intelligenza dell’interprete e dalla scaltrezza della tecnica; con gli anni capii che Mioli aveva ragione e non soltanto per quanto riguardava il ruolo di Siegmund (e la Janowitz fu ridimensionata dal mio gusto).

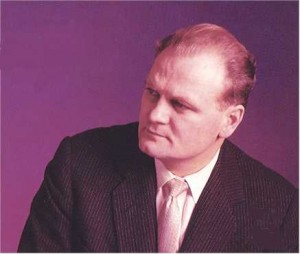

Ieri, undici Giugno, si è spento stroncato dal morbo di Alzheimer all’età di ottantotto anni, il tenore canadese Jonathan Stewart Vickers, in arte semplicemente Jon Vickers, che a prescindere dai metri di paragone, dal proprio gusto personale o come lo si voglia giudicare, fu tra i tenori internazionali più discussi e rappresentativi dell’immediato dopoguerra.

Sesto di otto figli studiò canto per sette anni, grazie ad una borsa di studio, al Royal Conservatory of Music di Toronto, ma esibendosi nel 1957 a Londra in uno storico “Ballo in maschera” con Bastianini, Shuard, Resnik e Carlyle sotto la bacchetta di Edward Downes, esplose internazionalmente.

Ascoltandolo nella registrazione subito balza all’orecchio la povertà timbrica, riscattata però da uno squillo schietto, ambrato nel colore, da una proiezione che gli garantiva una certa ampiezza, da una musicalità accesissima: certo al fianco di Bastianini la cui dizione è cartina di tornasole, l’articolazione della lingua italiana risulta imperfetta e un poco acciottolata, e ne risente il legato, così che la linea di canto possiede ancora una grana poco raffinata con qualche apertura di suono che aumenta l’enfasi di certe frasi. Si perdonerà, perché ancora giovane, e tale gioventù esalta un fraseggio nel quale ad una incisiva caratterizzazione del lato politico, volitivo e intellettuale, si alterna la freschezza irruente e dubbiosa del lato umano, fatto di piccole sfumature, pianissimi e trasalimenti.

Il lavoro che Vickers eseguiva sul testo era difatti esemplare, cercando di celebrare al massimo il momento teatrale e di approfondire e scegliere i ruoli in base alla propria incrollabile fede morale applicandola alla musica.

Dopo quel “Ballo” prese parte a successi internazionali ed iniziarono le incisioni e collaborazioni importanti come nel caso di Enée ne “Les Troyens” di Berlioz, “Don Carlo” (manomesso, ovvio) con la regia di Visconti, “Otello”, due Samson, quello di Saint-Saens e quello di Handel, Florestan nel “Fidelio”, il Canio in “Pagliacci”, Don José in “Carmen”, Radames in “Aida”, Nerone in “Poppea”, Pollione in “Norma”, Giasone nella “Medea”, fino al Wagner del “Tristan und Isolde”, “Die Walkure”, “Meistersinger” e “Parsifal” fino al vertice della carriera rappresentato dal “Peter Grimes”.

Un caso, quello di Vickers, del tutto particolare: era un tenore eroico, perché possedeva squillo, almeno fino al Si – Si bem, il Do già gli richiedeva particolare fatica, un centro robusto e schiettamente virile, un registro grave dai bagliori baritonaleggianti; il legato era perfettibile, l’appoggio era ben dosato, come la pronuncia, ottima per quanto attiene l’inglese ed il tedesco, meno rifinita nel repertorio italiano e francese; ma era un tenore eroico come lo si intendeva negli anni postbellici, lontano dai bronzi dorati o argentei di Melchior o Lorenz o Voelker o Slezak o Writtisch, alcuni dei queli di strettissima militanza wagneriana; in più era penalizzato dalla secchezza di un timbro querulo che da solo gli avrebbe precluso la credibilità nell’esprimere languore o sensualità

Un caso, quello di Vickers, del tutto particolare: era un tenore eroico, perché possedeva squillo, almeno fino al Si – Si bem, il Do già gli richiedeva particolare fatica, un centro robusto e schiettamente virile, un registro grave dai bagliori baritonaleggianti; il legato era perfettibile, l’appoggio era ben dosato, come la pronuncia, ottima per quanto attiene l’inglese ed il tedesco, meno rifinita nel repertorio italiano e francese; ma era un tenore eroico come lo si intendeva negli anni postbellici, lontano dai bronzi dorati o argentei di Melchior o Lorenz o Voelker o Slezak o Writtisch, alcuni dei queli di strettissima militanza wagneriana; in più era penalizzato dalla secchezza di un timbro querulo che da solo gli avrebbe precluso la credibilità nell’esprimere languore o sensualità

Lavorò molto con l’intelligenza e la tecnica, raffinò il canto grazie ad un lavoro capillare e massacrante, per sua ammissione, sulla parola grazie ai ben trentaquattro oratori imparati e cantati durante gli studi e sui palcoscenici, grazie anche agli oltre quattrocento lieder tedeschi oltre alla frequentazione delle canzoni e cantate italiane, francesi e inglesi. Un lavoro che in taluni casi poteva essere scambiato per una cervellotica elucubrazione intellettuale, sulla quale poteva anche scorgersi una patina di “maniera”: eppure è solo grazie a quello che Vickers si sforzò di essere un artista.

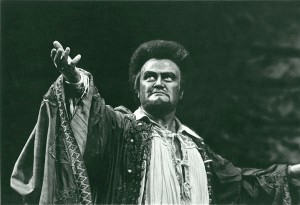

Certo da un Enea depurato dall’eroismo e piantato direttamente in una eccessiva umanità, e che non porge perfettamente le frasi durante le profferte amorose o sale con percettibile cautela sulle note estreme è credibile, ma incompleto; un Don José che si dibatte tra la bestia ferita, l’eccesso di calligrafismo ed interiorità costruita ne limita la carica impulsiva; un Don Carlo troppo poetico e cervellotico regge sicuramente, ma lascia un poco interdetti. Al contrario il suo Radames poeta guerriero, e, non dimentichiamolo, scrupoloso del dettato verdiano, è una creatura viva, dubbiosa, commovente; Canio è dotato di una sensibilità brutale e offesa; Florestan possiede la caratura morale di un leader sfinito oltre che impiccarsi meno del previsto sul pentagramma; la triade dei personaggi wagneriani possiede forza, purezza, passionalità e una evoluzione teatrale coerente e senza stanchezza; la stessa che impregna Samson, un eroe austero, piagato, pochissimo adolescenziale, ma intimamente uomo animato da incrollabile fede, vocalmente più sfumato se non proprio elegante; la stessa eleganza presente nella sua incarnazione di Otello, lontana dai titanismi di Del Monaco, o dagli eccessivi turgori  di Domingo, il suo moro è più essenziale, più studiato nella forma, più complessato, eppure sempre indomito, con quel pensiero fisso che non è solo la gelosia, ma essere accettato da Desdemona; Pollione e Giasone scontrosi e amorosi, neoclassici. E poi Peter Grimes, ultimo ruolo incarnato, figura da tragedia greca, rabbia e diversità trattenute dalla morale, una incarnazione ciclopica che fa esplodere lentamente la propria umanità e che per questo non piaceva affatto né a Britten né a Pears che difatti lo detestavano cordialmente.

di Domingo, il suo moro è più essenziale, più studiato nella forma, più complessato, eppure sempre indomito, con quel pensiero fisso che non è solo la gelosia, ma essere accettato da Desdemona; Pollione e Giasone scontrosi e amorosi, neoclassici. E poi Peter Grimes, ultimo ruolo incarnato, figura da tragedia greca, rabbia e diversità trattenute dalla morale, una incarnazione ciclopica che fa esplodere lentamente la propria umanità e che per questo non piaceva affatto né a Britten né a Pears che difatti lo detestavano cordialmente.

Parlavo prima della granitica coerenza che percorre la carriera di Vickers: una coerenza morale e spirituale che si è riversata sulle assi del palcoscenico, portandolo a interpretare solo quei ruoli connessi alla propria sensibilità, vocalità, ma anche quei ruoli che erano più congeniali da capire e sui quali riflettere.

Emblematici due appuntamenti mancati che destarono perplessità: Tannhauser, da debuttare a Londra, e poi Siegfried nella “Gotterdammerung” prima richiestogli da Wieland Wagner e poi da von Karajan; il primo morì senza poter insegnare il ruolo a Vickers, il secondo si innamorò della sua incarnazione di Tristan e gli preferì nella terza giornata del Ring il meteorico e più fresco Helge Brilioth.

Eppure nonostante egli stesso ammettesse di non aver problemi nello studio di questi personaggi, il rifiuto nasceva, nel caso del cantore, per la sua totale mostruosa amoralità e distanza dai valori; nel secondo caso scelse solo il Siegfried “maturo”, perché quello più giovane della seconda giornata era drammaturgicamente delineato male e ben poco umano.

Avrebbe preferito al posto loro debuttare Palestrina, Tiefland, Dalibor, ma i teatri purtroppo per lui e per noi, non lo permisero.

Dietro al cantante c’era dunque qualcosa di più: l’opera per Vickers non era sollazzo o divertimento, non era nemmeno il piedistallo su cui poggiare il culto della propria personalità: l’opera, e dunque l’arte si occupa dei fondamenti dell’uomo, dei valori universali, della società di cui è specchio, è parola che ognuno deve comprendere: l’opera è comunicazione. L’arte degenera con il degrado emozionale della voce, per Vickers, perché dietro ogni nota, ogni trillo, non c’è solo un esercizio di tecnica, ma essi sono i veicoli attraverso cui l’ascoltatore percepisce il significato dell’arte.

Così la voce deve servire le parole, la musica, ma l’uomo deve servirsi della musica per diffondere la scintilla divina nascosta dietro ogni compositore.

Complessa, condivisibile, cristiana, ma da prendere con le pinze tali dichiarazioni, e fin troppo sfaccettata questa figura di artista che sentiva profondamente tutto il discorso precedente in compositori come Bach, Mozart, Beethoven, Verdi, Monteverdi, Purcell, Schubert, Bruckner, Mendelssohn, mentre riteneva geniali, ma non servitori dell’arte Wagner (iconoclasta musicale, anarchico, traviato da Nietzsche, Bakunin e Schopenhauser e lontano dal pensiero cristiano), Stravinsky e Britten.

Non credeva affatto nelle incisioni e nello “Star System” (rifiutò di far parte dei “Tre Tenori”): le incisioni, per Vickers, non rendevano che in minima parte la verità della realtà teatrale e funzionano solo se sono immagini di essa e non prodotti da studio, in più era convinto che il melomane non contestualizzasse  l’incisione cercando di comprenderla con il gusto e le tecniche di allora (“Fra cento anni rideranno anche delle mie incisioni, come oggi ridiamo delle quattro voci diverse di Dame Clara Butt!”).

l’incisione cercando di comprenderla con il gusto e le tecniche di allora (“Fra cento anni rideranno anche delle mie incisioni, come oggi ridiamo delle quattro voci diverse di Dame Clara Butt!”).

Vickers riconosceva la scintilla dell’arte, come la intendeva lui, ammirando il lavoro di Karajan, dell’amatissima Birgit Nilsson, per la quale spese parole elogiative e di affetto che non tradivano anche la bella amicizia e complicità nata sul palco e nella vita, dei rivoluzionari Wieland Wagner e Maria Callas, oppure di Giulietta Simionato alla quale arrivò a dire:”Giulietta, mi piace cantare con te, perché tutta la sera prendo lezioni di canto”; ma ebbe parole lusinghiere anche per i registi come Rennert, Visconti, Guthrie, e colleghi come Gobbi, Tebaldi, Christoff, Leontyne Price, Arroyo.

Vi lascio alle sue parole ed alla sua voce:”Mi sforzo di essere un artista… Mi considero molto umile, un semplice ragazzo di una piccola città che ama la terra, le fattorie, e mi capita di essere un cantante”.

Complimenti per il ricordo di Vickers. E’ da pezzi come questi che la differenza tra il vostro corriere e gli altri blog e giornali emerge in maniera impietosa per la concorrenza: non un elogio incondizionato, ma un bilancio, un lessico sobrio e calibrato e una competenza che si qualifica di per se stessa per chi sa ascoltare senza onanismi, elucubrazioni e adulazioni di sorta. Grazie

Grazie per il bel ricordo. Vickers non possedea certo un timbro celestiale ma era sempre capace di commuovere, qualsiasi cosa cantasse.

In tutta la storia del canto, ci sono stati molti grandi cantanti ma pochissimi artisti. Jon Vickers era uno di questi ultimi. Onore a lui e complimenti a Marianne per il suo scritto!

Per chi volesse ascoltarlo in opera completa: Carmen 1963

B.Aires dir. P.Dervaux……

http://www.mediafire.com/download/288wy8661sn4iax/OS_CARMENTC63.7z

Addio grandissimo artista completo…

Avevi SEMPRE ragione!