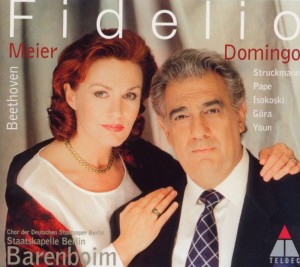

Prepariamoci all’attesa prima Scaligera, ascoltando l’incisione che lo stesso Daniel Barenboim licenziò nel 1999 con i complessi ed il coro della Staatskapelle di Berlino soprattutto per capire cosa ci aspetta e se in questi anni la prospettiva del direttore sia cambiata o sia stata approfondita.

Titolo presente nel suo repertorio fin dagli anni ’80 e affrontato con soprani di fama adusi a collaborare col maestro, come Catarina Ligendza, Nadine Secunde, Waltraud Meier e oggi Anja Kampe, Barenboim preparò questa incisione prendendo con decisione la distanza dalle altre ed arrivando a scelte del tutto personali, quanto per certi versi arbitrarie.

Un’operazione questa che non si poneva come una lettura da proiettarsi verso il futuro, ma più come un drastico ripensamento dell’opera sul piano musicale che su quello teatrale, intendendola forse, come un unico organismo più sinfonico e oratoriale che operistico.

Taglio di tutti i dialoghi quindi, a parte l’irrinunciabile melodram all’interno della prigione di Florestan, operazione di retroguardia che rimanda a certe manomissioni dure a morire da inizio secolo fino ai giorni nostri, come testimonia ad esempio Abendroth nella sua incisione;

sostituzione dell’Ouverture “Fidelio” del 1814 con quella “Leonore II” composta per le rappresentazioni del 1805 e quindi della prima versione dell’opera: sempre dalla prima versione accoglie la scelta di principiare l’opera con l’aria di Marzelline seguita dal duetto Marzelline-Jaquino.

Secondo Barenboim la “Leonore II” sarebbe preferibile all’Ouverture del 1814 (ed alla “Leonore III”), perché possiede la struttura e la coerenza di un poema sinfonico e sviluppa in se i temi di Florestan e di Leonore creando numerosi ponti di raccordo con il dramma e anticipandone i messaggi anche filosofici; in più c’è la questione tonale, ovvero: terminando in Do maggiore, l’Ouverture può tranquillamente accogliere l’aria di Marzellina, scritta in Do minore, senza l’interruzione tonale che si avrebbe con il duetto tra i due ragazzi composto in La maggiore.

Come si vede scelte discutibili, ma che vorrebbero creare coerenza e omogeneità e soprattutto gettare le basi di una interpretazione quanto meno personale.

Alla sua uscita l’incisione fu inizialmente accolta dalla stampa estera come un evento irrinunciabile, una registrazione da isola deserta o che surclassava quelle storiche che l’avevano preceduta: poi, lentamente, gli entusiasmi ed i plausi si placarono e venne a galla, prepotente, l’effettiva, caduca, realtà dell’operazione.

Barenboim rilegge l’Ouverture “Leonore II” in modo da associarla il più possibile a quella dell’ “Olandese volante” wagneriano: evidentemente stava già pensando alla sua futura incisione, altro buco nell’acqua clamoroso della sua discografia, o voleva in qualche modo omaggiare le due partiture facendone emergere certe affinità stilistiche, eppure dirige con mano particolarmente pesante, lontana dalla levigatezza mozartiana o cherubiniana o gluckiana, ma più vicino a certi incongrui turgori wagneriani.

La sua interpretazione dilava la partitura di ogni traccia di brio o vitalità, immergendola in un’atmosfera dai colori tetri, dai suoni particolarmente minacciosi, dai tempi lenti, meditativi.

Avrebbe forse voluto puntare su un’austerità minacciosa, e avendo a disposizione l’eccellente suono ed i colori vividi della Staatskapelle di Berlino avrebbe potuto ricavare una maggiore varietà di tinte e atmosfere; eppure basta ascoltare il suono indugiante, arrancante degli archi, diretti con mano pesante, durante l’aria di Marzelline, trasformata in un monologo contemplativo e cerebralissimo, la stessa sensazione che permea sia il duetto Marzelline-Jaquino, che sacrifica la vivacità adolescenziale delle voci e della partitura per inseguire l’ombra di chissà quale scambio di vedute filosofiche, mentre proprio il brano che richiederebbe maggiore introspezione (il quartetto) viene mortificato da un andamento senza mordente, senza stupore, senza semplicità, senz’anima.

Così Rocco si trova a cantare pensando di essere un Daland appesantito da un accompagnamento che spegne inesorabilmente il brio accennato da Pape, cercando di inserirlo in un contesto scabro e inadeguato di serietà spinta fino al cinismo: emerge crudamente come gli intenti stessi del direttore non combacino con quelli della compagnia che, al contrario, cerca di ricordargli in ogni momento che trattasi di Beethoven e non di una sinfonia autoreferenziale.

Nel terzetto che segue l’orchestra pare sparire posta com’è in secondo piano e non mi capacito come un direttore possa scoraggiare così una compagine che cerca almeno di garantirgli un suono ovunque compatto, poiché l’espressività è tenuta sotto il livello dal gelo della bacchetta.

La marcia è talmente monotona da confondersi, invece di contrastarla nei toni, con l’aria di furore di Pizarro che perde ogni senso di diabolicità sembrando più una gemella bizzarra dell’aria dell’oro di Rocco: inconcepibile!

Interminabile il duetto Pizarro-Rocco che persegue lo smantellamento di ogni espressione in favore di un omogeneizzato sonoro che perseguita l’ascolto fin dall’inizio, tenuto su tempi tanto più lenti quanto infarcito di strappi spigolosi che vorrebbero essere stilettate di tensione, ma che invece disturbano soltanto qualcosa senza personalità che non ha atmosfera alcuna, ripercuotendosi inesorabilmente con l’altrettanto infinita aria di Leonore dall’agogica da attacco narcolettico, macignosa nella direzione, esasperata ed esasperante nella sua durata.

Colpo di scena, il finale primo, o meglio la prima parte del coro dei prigionieri, riesce a sprigionare quel senso di luminosità ritrovata, di pace raggiunta: i piani sonori degli strumenti sono dosati con maggiore cura e propensione all’espressività, gli archi, grazie ad una dinamicità sonora più ricca di gradazioni narra in punta di piedi e con spiccata sensibilità l’episodio. Purtroppo il resto non è all’altezza.

Il secondo atto si apre su un preludio pachidermico, che solo a sprazzi riesce a far emergere il dolente mistero della prigione e dello stato d’animo di Florestan ed anche l’aria si conferma come un momento tragicamente smorto nella sua smunta compitazione priva di enfasi; enfasi che invece abbonda nel terzetto e soprattutto nel quartetto diretto con una velocità a rompicollo, che se in parte recupera un poco di verve, dall’altra sfiora il caos in musica per l’eccesso di contrasti. Gelido invece il riconoscimento degli sposi, con l’orchestra ormai rassegnata che si limita a suonare l’organetto ed a terminare l’opera nella maniera più bolsa e indolore possibile.

Davanti ad una prospettiva così monocromatica e impersonale, è un peccato che alcuni membri del cast siano stati coinvolti in una incisione così miserabile, mentre altri sono perfettamente in linea con l’estraneità del direttore all’opera beethoveniana.

Deliziosa la Marzellina di Soile Isokoski: nonostante qualche tremore nel registro centrale, la voce limpida del soprano coglie il lato sognante e immaturo della figlia di Rocco, cesellando con gusto e luminosità i suoi interventi; al suo fianco la voce leggera, ma robusta di Werner Gura il quale nell’interpretare Jaquino si impone nel primo atto grazie all’ottima musicalità, alla scorrevole dizione, alla tenerezza giovanile del fraseggio. Bello il timbro chiaro, personale, poco ampio, ma beneducato, nonostante qualche ombra di gutturalità nel registro basso, dell’allora giovane Renè Pape, purtroppo sbrigativo e poco curato il legato, difetto da sottolineare

nella linea ruvida; emerge però l’eleganza briosa di un fraseggio, mai sopra le righe, ma pratico e benevolo: non un Rocco indimenticabile, ascoltabile nonostante tutto.

nella linea ruvida; emerge però l’eleganza briosa di un fraseggio, mai sopra le righe, ma pratico e benevolo: non un Rocco indimenticabile, ascoltabile nonostante tutto.

Kwangchul Youn, allora all’inizio di una promettentissima carriera, soprattutto wagneriana (sarà lui il Rocco della prossima apertura scaligera), si appropria del ruolo di Don Fernando con una vocalità più scura e certamente acerba, ma musicale e di ottima autorità.

Le note liete terminano qui, perché l’autentica infamia di questa incisione, oltre al direttore, è il madornale errore di cast perpetrato a danno dei tre protagonisti.

Waltraud Meier può essere credibile, nonostante i difetti, e sensibile interprete wagneriana, della Marie del “Wozzeck”, della Clitennestra Straussiana, di Dalila, ma ingaggiarla come Leonore si rivela semplicemente una scelta delirante.

L’organizzazione vocale della Meier, mezzosoprano acuto, massacra impietosamente la tessitura di Leonore poiché non riesce a venirne a capo, nemmeno aiutata dal direttore nei numerosissimi momenti di grave difficoltà: la linea vocale è tremendamente acciottolata al centro, stride nel passaggio, ed ogni acuto è una scheggia vetrosa straziante da ascoltare; l’intonazione ed il legato semplicemente sono disattesi, così ogni passaggio risulta, oltre che faticoso, spinto nella gola o verso note fisse. La gutturalità e le note malferme della prima e seconda ottava fanno il resto; l’interprete, di solito sensibile e fantasiosa, qui dovendo affrontare una scrittura estranea, è costretta a patteggiare centellinando ogni nota per sopravvivere (e siamo in studio): una Leonora amorfa, qualunque, molto banale e di incredibile piattezza.

Non contenta, la Meier, farà insbiegabilmente, di Leonore uno dei suoi cavalli di battaglia, di nuovo con Barenboim, in concerto, ed in vari teatri (due volte alla Scala, ad esempio): con Muti cercherà invano la strada della femminilità tesa, con Mehta proverà inutilmente la strada di un astrattismo sognante; ma il risultato non convincerà mai.

Ancora peggio Domingo! Con la possibilità di poter contare sulle doti cospicue di Peter Seiffert, Ben Heppner o del compianto Sergej Larin, Barenboim sceglie la strada più insulsa e commerciale imponendo un Domingo-Florestan al quale l’umidità e la spietatezza della prigionia hanno danneggiato senza rimedio le corde vocali. Dura, stremata, corta in ogni registro, sfocata nel timbro, al centro e in alto massacrata dall’intonazione precaria, la voce traballa vittima della propria anzianità e della smodata voracità di inutili ruoli da collezionare; la dizione fantasiosa e l’accento spiritato fanno affondare il resto della pessima performance.

Attore coinvolgente, sensibilità spiccata, assieme ad una buona musicalità, sono le doti principali che hanno fatto di Falk Struckmann un baritono dall’interessante carriera; ma non qui con questo Pizarro.

Il timbro grigiastro, fragilissimo, si accoppia ad un appoggio così falloso che la voce si riempie di aria, diventa sassosa, corta in alto con acuti appena toccati se non proprio urlati senza ritegno assieme ad un gusto truculento ed esteriore da ripercuotersi sull’intonazione resa tragicomica dal perenne mezzoforte sul quale è impostata questa grottesca vocalità. E sarà proprio lui il Pizarro che aprirà la stagione scaligera e se tanto mi da tanto, dopo tutti questi anni…

Nel frattempo il domani incalza e noi, come sempre, ci saremo.